关于时间星星配资,我们所受的教育都是这样的:

盛年不重来,一日难再晨。及时当勉励,岁月不待人

正是这样的文化和教育,让我们成为蓝色星球上最勤劳的人。

对,没有之一!

我走过的国家不算多,但也算见过一点点,从亚洲到欧洲我都没有见过像我们这么勤奋、努力的民族。

就像我们的高考一样,永远都是拼搏、努力、奋战,似乎只有勤奋就能获得财富,就能获得幸福。

在我们的文化和教育中,从来没有人告诉我们:

除了努力学习、努力奋斗之外,这个世界还可以轻松赚钱、走捷径的赚钱~

所以呢,中国人就什么都不信,只信钱!

为什么只信钱?因为赚钱太累了,因为为了赚到钱,从少年起就要头悬梁最刺骨的学习,从青年就要996的工资加入内卷.............

今天的文章,一没数据,二没城市分析,三没政策解读、四没有经济逻辑,只是换一种视角,让大家看见趋势、资产、钱这三样非常重要的东西。

01

第一个故事:选择

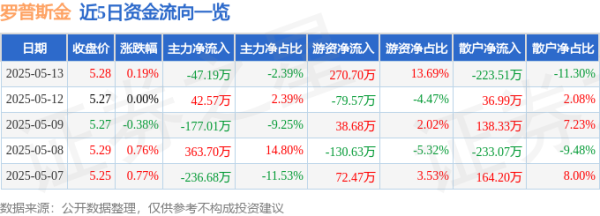

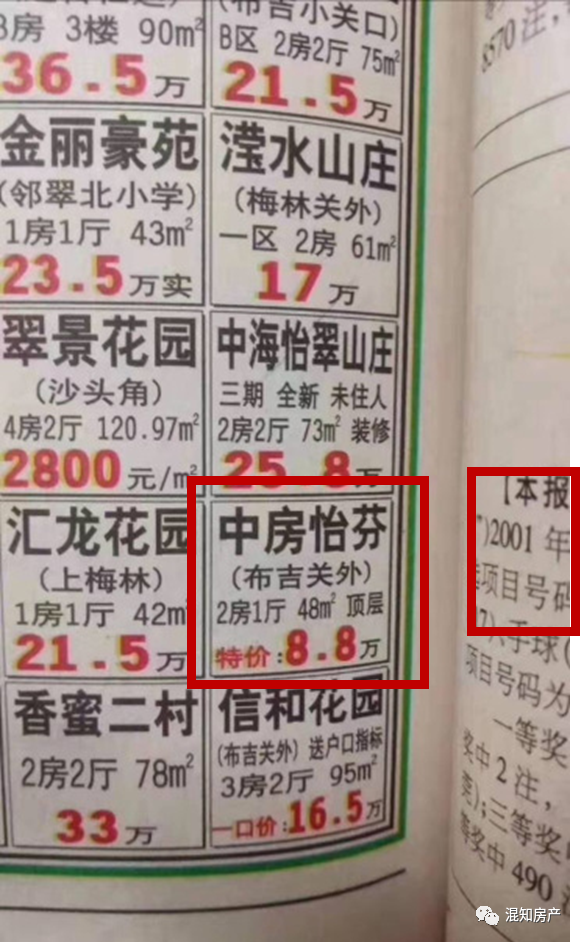

我表姐在深圳的第一套房位于布吉大芬村的中房怡芬花园。

来~就是下面红框的小区。

这是2001年的报纸,彼时中房怡芬的价格才1833元/㎡。

在表姐卖掉这套房子之前,我曾小住在表姐家。

我印象中那是一个老旧的、绿色的、多层小区,没有电梯,每天晚上下班都要跺脚给自己壮胆,

同时,家家户户为了安全,窗户上都是粗粗的安全网。

表姐家住在四楼,前排遮挡的缘故,阳光很少,总感觉压抑而蔽塞!

2005年的时候,表姐因为生宝宝,家里空间太小,就将中房怡芬的房子卖掉,购买了相隔不远的桂芳园。

中房怡芬房子卖掉的钱,外加10万元凑够了桂芳园八期一套三房的首付,如果没记错,当时她应该欠银行35万的贷款。

再后来,表姐因为工作原因,卖掉了桂芳园房子,在福田香蜜湖置换了一套二手三房,加上税费和中介费,总房款约120万。

故事到这里,如果你以为这是计算房子翻倍赚钱的故事,就大错特错了。

机会对于所有人而言,都是公平的。

只是有人看到事物的发展,认为是机会,有人看到事物发展,认为不可能而已。

表姐搬到福田后,发现3年多的时间,这房子一直在涨,然后心一横就开始折腾房子。

从深圳的盐田到南山,从福田到前海,从宝安到龙华,一路走来,除了盐田的房子亏了个底掉,其余房子赚的钱以百万、千万计。

文章至此,再问大家一个问题:你猜当时8.8一套的中房怡芬现在多少钱?

参考价是:38600元/平米,对每平米~

随便买房的逻辑已经发生了改变,资产配置推荐阅读文章《》

中房、美股、日债星星配资,家庭资产配置该怎么做?扫描下方二维码,我们在内部直播中告诉大

02

第二个故事:央地博弈

这是一个极为复杂又敏感的话题,为了这篇文章能‘活下去’,我尽力把能说明白的内容说清楚吧!

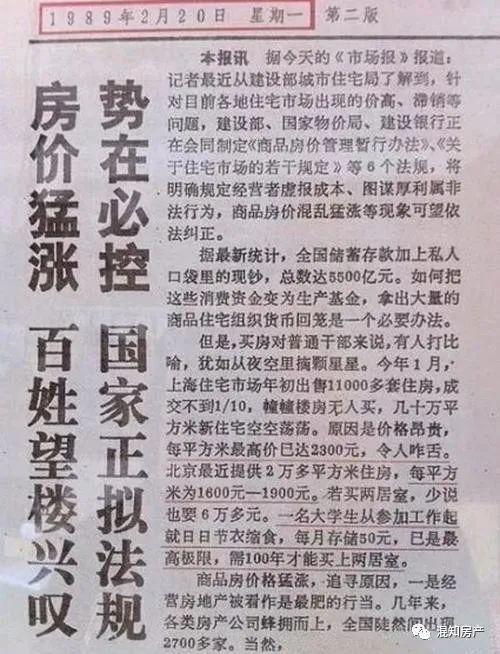

来~,还是先看一份报纸!

这是1989年2月20日《市场报》的一篇文章。

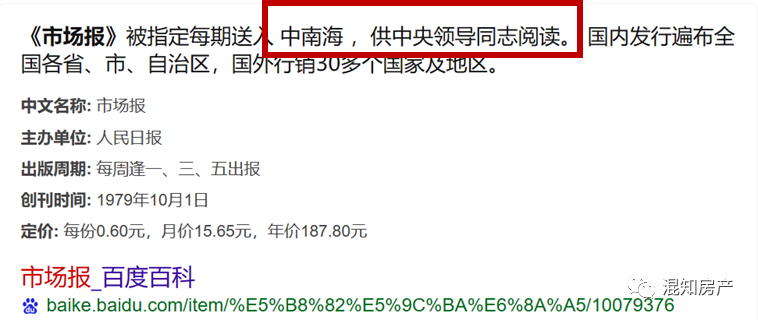

对于《市场报》大家可能不太熟悉,我把《市场报》的受众群体是谁,用图片的形式发出来,大家看吧。

在《市场报》的图片中,有这样一段话:

“今年1月,上海住宅市场年初出售11000多套住房,成交不到1/10,栋栋楼房无人买,几十平米新住宅空空荡荡。

原因是价格昂贵,每平方米最高价格已达2300元,令人咋舌。

北京最近提供2万多平米住房,每平方米为1600元——1900元。

若购买两居室,少说也要6万多元。

一名大学生从参加工作起就日日节衣缩食,每个月存储50元,已经是最高极限,需要100年才能买上两居室。”

读完这三段文字,你感受到什么,再看看大标题那20个字:房价猛涨 百姓望楼兴叹 势在必行 国家正拟法规

朋友们,文章看到这里,是不是有一种似曾相识的感觉?

从1989年到2025年,整整35年,房子带给所有人的感受,除了数据上的变化,所谓的“楼市行情”一直都是上面这几段文字带来的“期许” 、“矛盾”、“贴切”。

——何谓期许?就是你看这调调,你就觉得这次是真的

——何谓矛盾?就是每次你当真了,这房子就一直管一直涨~

——何谓贴切?就是时隔35年,你再回看发现这个怪圈依然还在~

所以,为什么35年都是如此?

答案是央地二元博弈

1994年,中国采取“分税制”的财政改革,中国的财政收支关系就变成了:收入要上缴,支出靠自己

在这种情况下,支出靠自己的地方城市,财权和事权变得越来越不匹配,养老、教育、医疗、安居房、基建投资、地铁公路、拓荒新城样样都要钱,样样都要办。

而来钱的渠道却就越来越少,除了土地财政就只剩直营企业创收和少量其他税种了。

所以,每次楼市调控都来自高层,每次楼市放松都来自地方城市,在中国楼市的政策包中,永远充满了二元博弈。

而楼市也成了二元博弈之下的跷跷板,管就死,放就嗨,从无例外。

随便买房的逻辑已经发生了改变,资产配置推荐阅读文章《》

中房、美股、日债,家庭资产配置该怎么做?扫描下方二维码,我们在内部直播中告诉大

03

第三个故事:存款

怎么能让自己手里的5万元,在10年后有相同的购买力,不贬值或者少贬值!

咱们先来看看厦门陈女士的保值做法,这个事情在当时很轰动。

在1973年把1200元存入银行,44年后取回2688.4元。

那么,在1973年的1200元相当于现在的多少钱呢?

资料显示,彼时的产业工人平均工资:60元人民币/月。

我问了下父母,他们说60元/月的工资是老师或者教授的工作,他们当时一个月的工资在20元/月左右。

职工食堂的午餐:1角6分一份;菜市场里,时令蔬菜:4分-5分一斤;肉:5角-1元一斤;鸡蛋:7角5分一打;粮店里,米:1角7分一斤(以上数据来自于1973年的《新闻周刊》和《时代》的相关报道)

按工资比例推算,1200➗ 20元等于60个月的工资,而我们现在的工资按5000元计算,60个月等于30万。

也就是说,在1973年的1200元约等于2021年的30万元左右。

关于钱,绝大多数人对于钱的认知是错误的。

钱不是财富,而是兑换商品的计价单位,存钱等于把‘兑价筹码’储存起来。在筹码越来越多的背景下,存‘筹码’不会带来任何财富。

随便买房的逻辑已经发生了改变,资产配置推荐阅读文章《》

中房、美股、日债,家庭资产配置该怎么做?扫描下方二维码,我们在内部直播中告诉大

05

结尾

今天说的三个“故事”并不是故事,因为故事来自杜撰,而历史来自记录。

而这三个故事,就是历史的记录!

三个故事,三张报纸、三个维度,三个观点讲述了一段历史,一段关于财富、通胀、钱的历史。

对于大多数中国人而言,我们所受的教育都是围绕“人生观”来建立的,大多数父母穷其一生都在告诉自己的孩子做个好人,做个勤奋、努力的好人。

但步入成年之后,我们都知道:好人和勤奋,换不来财富!

事实上,我们X校所输出的知识根本不是为了让“普通人变成富翁”、而是让“普通人能活着”

而大多数人的父母也是这样长大的,所以无论是父母还是老师,从来没有人告诉我们,当我们进入社会、进入酱缸文化、进入乌合之众中,我们应该树立怎样的价值观和世界观。

所以,很多人终其一生都没有自己的价值观和世界观,只是从父母那里秉承袭来的人生观努力的生活着。

而努力的人,面对世界虚虚实实的暴击时,大多数人无法应对,只能充满情绪的内耗,负面情绪爆破,忘记做出正确的选择。

只有一少部分人,放弃执念、控制情绪,接受了这个世界的欲望。

对,我没写错,不是接受你的欲望,而是你接受这个世界的欲望和生存法则,在这个过程中,建立自己的世界观和价值观。

今天的文章,我不想说什么建议,因为对有些人而言,早就接受了这个世界的欲望,并从今天的故事中找到欲望的钥匙。

反之,任何建议都会变成情绪内耗者口中的“镰刀”。

中房、美股、日债,家庭资产配置该怎么做?扫描下方二维码,我们在内部直播中告诉大

老实做人,踏实写文,不鼓吹,不煽动,让你明白房产这回事!

原创不易 点赞支持哦

俊升配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。